この記事は広告を含みます。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

おはようございます!リユース検定応援ボットのmanabotです。今日もよろしくお願いいたします。

今回はリユースハンドブック【2−6】標識等の掲示を解説していきます。このページの目的・ゴールはこちら。

- 標識等の掲示すべき内容・方法がわかる

リユース検定は難易度が高くない試験なので、1ヶ月ほど朝・夕に勉強時間が取れれば、働きながらでも合格が可能です。

試験範囲はリユースハンドブック(約90P)の内容がすべてなので、この解説ページをリユースハンドブックと照らし合わせながら読んでみてください。

manabot

manabot

\合格を勝ち取るためのPDF資料はこちら/

それでは始めていきましょ〜

- 改訂5→6版|ウェブサイト上での氏名等の情報掲載の義務

標識等の表示ルール

リユースショップでは、古物営業法の許可を受けていることを顧客から見やすいところに掲示しなければなりません。

これにより「顧客が安心してリユースショップを利用できる」ようになります。

また「無許可営業者を排除する」ことで、リユース業界の健全な発展につながります。

- 標識は様式が決められている:古物営業法施行規則 別記様式 第13号

- 各都道府県の防犯協会での購入も可能

- 様式さえ満たしていれば自作のものでもOK

- 大きさ、書式のほか、材質、色なども決められている

なお2つ以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分の一つのみを表記するのでかまわないのがポイントです。

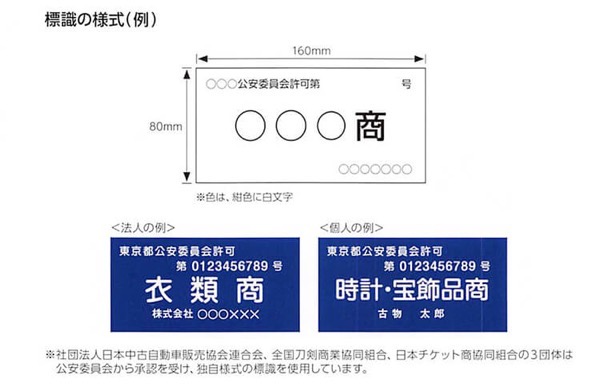

標識の様式例

- 横サイズ:160mm

- 縦サイズ:80mm

- 許可した公安委員会と許可番号:○○○公安委員会 許可第○○○○○○○○○○○○号

- 主として取り扱う区分:○○商

- 色:紺色に白文字

○○商とはリユースショップにて取り扱う古物の区分です。詳細はこちらを参照ください。

リユース検定試験(古物営業)における古物区分の覚えるべき13種類とは?【2−2】補講:リユースショップ営業の基本事項

リユース検定試験(古物営業)における古物区分の覚えるべき13種類とは?【2−2】補講:リユースショップ営業の基本事項 法人の例

- 東京都公安委員会許可

- 第0123456789号

- 衣類商

- 株式会社マナボット

個人の例

- 東京都公安委員会許可

- 第0123456789号

- 時計・宝飾品商

- 古物太郎

これらの標識ルールは公安委員会(とくに東京都公安委員会許可)の内容です。リユースハンドブックに記載の通り、下記の3つの団体は独自の標識を用いるようです。

社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合、日本チケット商協同組合の3団体は、公安委員会から承認を受け独自様式の標識を使用しています。

参考:リユースハンドブック第2章

ウェブサイト上での氏名等の情報掲載の義務

ここからは、リユースハンドブック改訂6版の追加内容です。

manabot

manabot

古物商の許可を受けていることを、取引の相手方に明らかにするためウェブサイトで下記3点を表示しなければならないという表示義務です。トップページ等、閲覧した人の目につきやすい場所に明瞭に掲載をします。古物営業法第12条第2項

- 許可を受けた公安委員会名

- 許可証番号

- 氏名又は名称

manabot

manabot

- 常時使用する従業員の数が5人以下 または

- 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない

manabot

manabot

リユースハンドブックでは「又は」という表記をしています。つまり上記のいずれかに該当する場合には、除外規定として情報の掲載義務が免除される・・・と考えて良さそうです。該当するのは小規模の事業主さんや個人の古物商です。※古物営業法施行規則第13条の2第1項

manabot

manabot

manabot

manabot

まとめ:リユース検定の試験に出るポイントはここ!

リユースハンドブック【2−6】標識等の掲示から、試験に出るポイントをまとめます。頭の中の引き出しに整理整頓するイメージで覚えるのがコツですw

- 標識の掲示や表示ルール

- 標識の購入と自作について

- 標識の様式例

- ウェブサイト上での氏名等の情報掲載の義務

リユースハンドブックの第2章は、他の章と比べると比較的かんたんな内容なので、落とさずに、確実にポイントゲットしたい科目です。

manabot

manabot

リユース検定試験における古物営業の許可取消とは?【2−7】リユースショップ営業の基本事項

リユース検定試験における古物営業の許可取消とは?【2−7】リユースショップ営業の基本事項 - 【2-0】概要:リユースショップを営むための基本事項

- 【2-1】古物営業の種類

- 【2-2】古物の定義

- 【2-2:補講】古物の区分13種類

- 【2-3】リユースショップ営業のために必要な手続き

- 【2-4】店舗・営業所の管理者

- 【2-5】リユース営業の許可証

- 【2-6】標識等の掲示

- 【2-7】許可の取消